「SEOで検索順位が上がるのはどういう仕組み?」

「Google検索で上位表示させる具体的なSEO対策が知りたい」

検索エンジンは、サイトの情報をプログラムで収集・整理し、複雑なアルゴリズムにもとづき検索順位を決定しています。

自社サイトを上位表示させるためには、検索エンジンの仕組みを理解したうえでSEO対策を講じることが重要です。

この記事では以下のポイントについて解説します。

- SEOによって順位が上昇する仕組み

- 上位表示されるサイトの特徴

- 検索エンジンの仕組みを踏まえたSEO対策の例

明確な根拠をもって対策を進められるよう、ぜひ最後までご覧ください。

SEOによって順位が上昇する仕組み【図解あり】

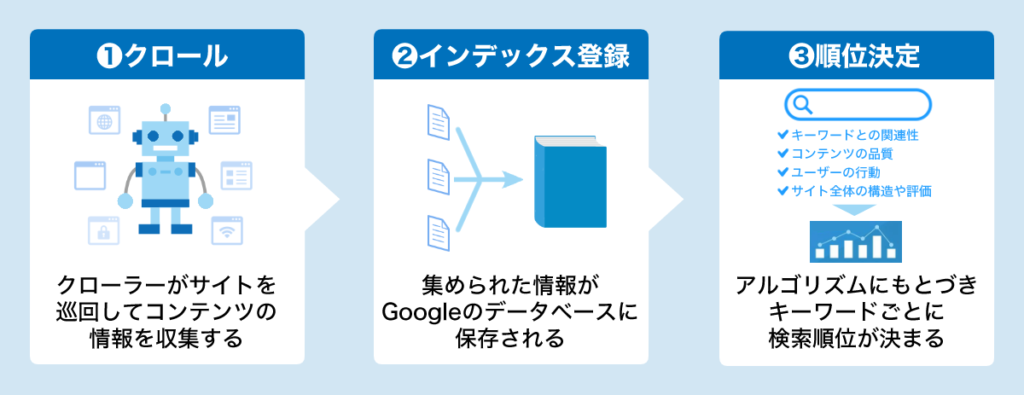

SEOによって順位が上昇する仕組みとして、Google検索エンジンの構造を以下の3つに分けて説明します。

なお、検索エンジンにはさまざまな種類がありますが、Googleの検索エンジンを理解すれば支障はありません。

日本では直近でGoogleとYahoo!の検索シェアが合計約9割であり(※)、かつYahoo!はGoogleの検索エンジンを使用しているためです。

※参照:Statcounter Global Stats「Search Engine Market Share Japan」

1.クローラーがサイトを巡回して情報収集する

検索エンジンのクローラーが定期的にサイトを巡回して情報を収集することで、Googleはサイトの存在や更新内容を認識します。

クローラーとは、各サイトのテキストや画像などの情報を集めるプログラムのことです。ユーザーと同じくサイト内のリンクを辿って、コンテンツの情報を幅広く収集しています。

ただし、クローラーが各サイトを巡回する頻度は一定ではなく、サイトの最新情報を常に漏れなく集めているわけではありません。ページの品質や更新頻度などが考慮され、URLごとに巡回頻度が決まります(※)。

※参照:Google検索セントラル「大規模なサイト所有者向けのクロールバジェット管理ガイド」

SEO対策では、クローラーの巡回効率を上げる視点をもつことが重要です。

2.インデックス登録によりデータベース化される

クローラーにより収集されたサイト情報はインデックス登録され、検索エンジンでデータベース化されます。

インデックス登録とは、クローラーが集めたサイトの情報をキーワードごとに分類して保存することです。

サイトのURLやコンテンツが分析されて、ページの重複や品質の低さなどの問題がなければ、データベースに登録されます。

ユーザーがキーワードで検索すると、インデックス登録された情報の中から関連性の高いものが提供される仕組みです。

狙うキーワードで上位表示されるためには、クローラーに対してコンテンツ内容を正確に伝えることが重要です。

なお、Google Search Consoleでは、各ページのインデックス登録状況の確認や、インデックス登録のリクエストができます。

3.アルゴリズムにもとづき検索順位が決定する

インデックス登録されたサイトは、200項目以上のアルゴリズムによって評価され、キーワードごとの検索順位が決定する仕組みです。

アルゴリズムの詳細は非公表ですが、Googleは検索順位に関わる要素の例として以下を挙げています(※)。

- 検索キーワードとコンテンツの関連性が高いか

- ユーザーにとって役立つコンテンツか

- 閲覧しやすいサイトであるか

- ユーザーの現在地・言語とコンテンツが関連しているか

ページの滞在時間や離脱率など、実際のユーザーの行動も評価要素の一つです。また、ページ単体の質だけではなく、サイト全体の構造も踏まえて評価されます。

なお、Googleのアルゴリズムは、年に数回のコアアップデートにより変化する点に注意が必要です。変更内容に関する告知は、Google公式X(旧Twitter)で確認できます。

※参照:Google「ランキング結果」

SEO対策により上位表示されるサイトの特徴

検索エンジンの主な評価軸には、コンテンツ・サイト構造・ドメイン評価の3つがあります。それらを踏まえ、上位表示されやすいサイトの特徴は以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

ユーザーを第一に考えたコンテンツで構成されている

検索結果で上位表示されるための大前提は、ユーザーの利便性を第一に考えたコンテンツであることです。

Googleは企業理念の「Googleの掲げる10の事実」の中で、「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」と提示しています(※1)。

つまり、ユーザーに有用かどうかを第一に考えれば、結果としてサイトの上位表示や収益などの成果を得やすくなるということです。

また、特定のユーザー層に役立つことを目的とし、制作者の経験や専門知識を盛り込んだコンテンツが評価されるとGoogleは示しています(※2)。

SEO対策の方向性や具体策で悩んだら、ユーザーファーストの考えに立ち戻って対応を検討しましょう。

※参照1:Google「Googleが掲げる10の事実」

※参照2:Google 検索セントラル「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」)

検索エンジンが理解しやすい設計がされている

検索エンジンの仕組みを踏まえ、クローラーが理解しやすいサイトの設計がなされていることも重要です。

ユーザーファーストなコンテンツを作るだけではなく、それが検索エンジンへ伝わるサイトにする必要があります。

詳しくは後述しますが、クローラーを意識したページの設計や内部リンクの設置など「内部対策」が不可欠です。

ドメイン評価が高い

サイトのドメイン評価が低いと、いくら良質なコンテンツを作っても順位が上がらない可能性があります。

ドメイン評価は、被リンクやサイテーションなどによって決まります。

| 項目 | 意味 |

| 被リンク | 外部のサイト・ページから自社サイトへリンクが貼られること |

| サイテーション | サイトに記載された企業名やサービス名などが他のサイトで言及されること |

なお、被リンクは数を増やすことだけに注力すればよいわけではありません。あくまで関連性の高いサイト・ページからの被リンクが、ドメイン評価の向上に寄与します。

新規サイトはドメイン評価が低いため、コンテンツ制作と並行して、ドメイン評価向上を狙う「外部対策」に取り組む必要があります。

検索エンジンの仕組みを踏まえたSEO対策の例

検索エンジンの仕組みを踏まえたSEO対策の例は、以下のとおりです。

- 狙うキーワードを最適化する

- 検索意図を踏まえた良質な記事を増やす

- サイトのユーザビリティを高める

- クローラーが巡回しやすいサイトを設計する

- インデックス登録されるページを最適化する

- 他のサイトからの良質なリンクを獲得する

それぞれ詳しく解説します。

1.狙うキーワードを最適化する

検索エンジンではキーワードを軸にデータが整理されるため、自社サイトが狙うキーワードを最適化する必要があります。

狙うキーワードの選定は、検索ボリュームや関連キーワードの調査など、客観的なデータを参考に進めましょう。

データだけでなく、自社のサービスや製品をもとに、ターゲットにとって重要なキーワードを洗い出すことも重要です。

その他、似たキーワードをグルーピングして記事の重複を防ぐなど、戦略的に進める必要があります。

以下の動画ではキーワード選定の具体的な手順を解説しているので、ぜひご覧ください。

2.検索意図を踏まえた良質な記事を増やす

Googleのアルゴリズムを踏まえ、読者の悩みを解決する良質な記事を増やすことで、SEOの効果が高まります。

Googleは高品質なコンテンツの要素としてE-E-A-Tの概念を提示しており、詳細は以下のとおりです。

| 項目 | 意味 |

| 経験(Experience) | 作成者の実体験にもとづく情報が盛り込まれている |

| 専門性(Expertise) | 作成者の知識やスキルが活かされている |

| 権威性(Authoritativeness) | 第三者によって信頼できる情報源と認識されている |

| 信頼性(Trust) | コンテンツの内容が正確で安全なものである |

(参照:Google 検索セントラル「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」)

金融・医療などのYMYL(Your Money or Your Life)を扱うサイトは、生活に大きな影響を与えるため、E-E-A-Tがとくに重視されます。

以下の記事では、記事制作の流れやポイントを紹介しているので、ぜひご覧ください。

▼関連記事

コンテンツ制作の流れとは?押さえるべきポイントや制作方法についても解説

また、Googleから評価される高品質な記事制作のコツについては、以下の動画を参考にしましょう。

3.サイトのユーザビリティを高める

コンテンツの内容に加えて、サイトの閲覧しやすさ、いわゆるユーザビリティを高めることも重要です。

サイトのユーザビリティが高く、ユーザーの数や滞在時間が増えると、有用なサイトであると検索エンジンに評価されます。

ユーザビリティを高める施策の代表例が、サイトの読み込み速度の改善です。

自社サイトの読み込み速度の現状をGoogleのPageSpeed Insightsで確認したうえで、画像サイズの圧縮などの対策を講じる必要があります。

また、スマホやタブレットで見やすいサイトかどうかも重要な要素です。

ページ公開前に必ずスマホでの表示を確認して、テキストの画面占有率が高すぎて見づらくないか、表のレイアウトが崩れていないかなどを精査しましょう。

4.クローラーが巡回しやすいサイトを設計する

サイト内部をクローラーが巡回しやすくなるよう、サイトを設計する必要があります。クローラーが巡回しないと各ページがインデックス登録されず、検索からのアクセスが見込めないためです。

主な具体策の例は、以下のとおりです。

- サイトマップを作成する

- 関連するコンテンツを内部リンクでつなげる

- 記事をカテゴリーに分けて階層化する

- タイトルや見出しのタグ、画像のaltタグに狙うキーワードを自然に入れる

ユーザーにとっても理解しやすい構造を意識しながら、サイトの設計を見直しましょう。

5.インデックス登録されるページを最適化する

サイト内で検索表示させたいページを決めて、インデックス登録を最適化すれば、アクセス数の増加が期待できます。

低品質なページがインデックス登録されると、サイト全体の評価が下がりかねません。そのため、あえてインデックス登録しないページを決めることが重要です。

各ページのインデックス登録やアクセス数の現状は、Google Search Console上で確認できます。

ページにnoindexを設定すると、インデックス登録の対象から除外できます。設定方法は、以下のGoogle検索セントラルのページで確認しましょう。

※Google検索セントラル「noindexを使用してコンテンツをインデックスから除外する」

また、同じ内容のページが重複して登録されると、アクセスや評価が分散してしまうため、改善が必要です。以下のコードを用いて重複ページに対応できます。

| コード | 概要 |

| canonicalタグ | ・正規のURLを検索エンジンに示して、ページの評価をまとめられる ・正規でないページにもアクセスできる ・正規でないページを残したい場合に使う |

| 301リダイレクト | ・canonicalタグと同様、正規のURLを指定して評価をまとめられる ・ユーザーは、正規でないページから正規ページへ転送される ・正規でないページが不要な場合に使う |

Google検索セントラルで示されている、両コードの記載例も参考にしながら、自社サイトを改善しましょう(※)。

※参照1:Google検索セントラル「rel=”canonical”などを利用して正規ページを指定する方法」

※参照2:Google検索セントラル「リダイレクトとGoogle検索」

6.他のサイトからの良質なリンクを獲得する

他のサイトからの良質なリンクを獲得すると、SEOの評価向上が期待できます。多くのサイトから被リンクを得ているサイトは、信頼性や有益性が高いとみなされるからです。

被リンクがなくても、他のサイトやSNSなどで企業名や自社サービスについて言及される状態(サイテーション)も、サイトの評価向上につながります。

被リンクやサイテーションを獲得するためには、ユーザーファーストなコンテンツの作成がもっとも重要です。

また、自社サービス発表時のプレスリリースサイトからのリンク獲得や、自社SNSを活用したサイトの紹介なども手段として挙げられます。

もしここまで説明した6つのSEO対策を自社で実施するのが難しいなら、ノウハウや実績のある専門会社への相談がおすすめです。

検索エンジンの仕組みからわかるSEO施策の注意点

検索エンジンの仕組みからわかるSEO施策の注意点は、以下の4つです。

それぞれ詳しく説明します。

検索エンジンを過剰に意識した記事を作らない

Googleはユーザーへの価値提供を重視しており、ユーザーに有益ではない記事を作らないことが重要です。

検索エンジンからの評価を故意に上げようとする低品質な記事は、ページ単体だけではなく、サイト全体の評価を下げる可能性があります。

たとえば、以下のようなコンテンツは望ましくありません。

- 記事内でキーワードを過剰に使用する

- キーワードだけ変えて同じ内容の記事を複製する

- 他のサイトの内容をまとめただけの記事を量産する

上記のコンテンツはGoogleからスパムとみなされ、ペナルティを受けるリスクもあります。

過度なリンク設置を避ける

ユーザーやクローラーがページ内を効率的に巡回できるように、過度なリンクの設置は避けることが重要です。

関連性の低いページをリンクでつなぐと、ユーザーやクローラーによるページの巡回が妨げられ、結果としてページ評価が低下します。

また、外部からの被リンクを購入するなど、不正に評価を得ようとする行為はペナルティの対象です。場合によってはインデックスを外されるおそれもあるため、リンクの購入は避けましょう。

ページを孤立させない

過度なリンク設置は避けるべきですが、リンクを一切設置せずにページを孤立させるのも望ましくありません。

孤立したページは、ユーザーやクローラーが見つけにくく、検索エンジンによる評価が高まりません。サイトに有用ではないページがあるとみなされ、サイト全体の評価に影響する可能性もあります。

Google Search Console上でインデックス未登録となっているページは、孤立している可能性があります。ページの必要性をあらためて精査して、ページの削除や統合も検討しましょう。

短期的な視点で施策の効果を見極めない

SEO対策は成果が出るまでに時間がかかるため、短期的な視点で施策の効果を見極めないことが重要です。

コンテンツの質だけではなく、ドメイン評価やユーザーの行動など、複雑な要素により検索順位が決まっていきます。

SEOの効果が出るまで3ヶ月〜1年間程度かかるのが一般的で、新規サイトではさらに時間を要する可能性があります。

SEO対策の長期的な目標を立てて、コンテンツ・サイト構造・ドメイン評価の3軸で対策を進めましょう。

なお、以下の動画では、スケジュールを含めたSEO対策の全体観を詳しく紹介しているので、参考にしてください。

検索エンジンの仕組みを理解して戦略的にSEO対策を実行しよう

Google検索では、クローラーにより収集された情報がインデックス登録され、多数のアルゴリズムにもとづき検索順位が決定します。

サイトの主な評価軸には、コンテンツとサイト構造、ドメイン評価の3つがあり、網羅的に対策を講じることが重要です。

その際、ユーザーファーストを意識しつつ、検索エンジンを過度に意識した施策を避ける必要があります。

自社でSEO対策に取り組むのが難しい場合は、経験豊富なスタッフがサポートする弊社へぜひお気軽にご相談ください。

コメント