「コンテンツの文字量はSEOに関係するの?」

「適切な文字量のコンテンツの制作方法を知りたい」

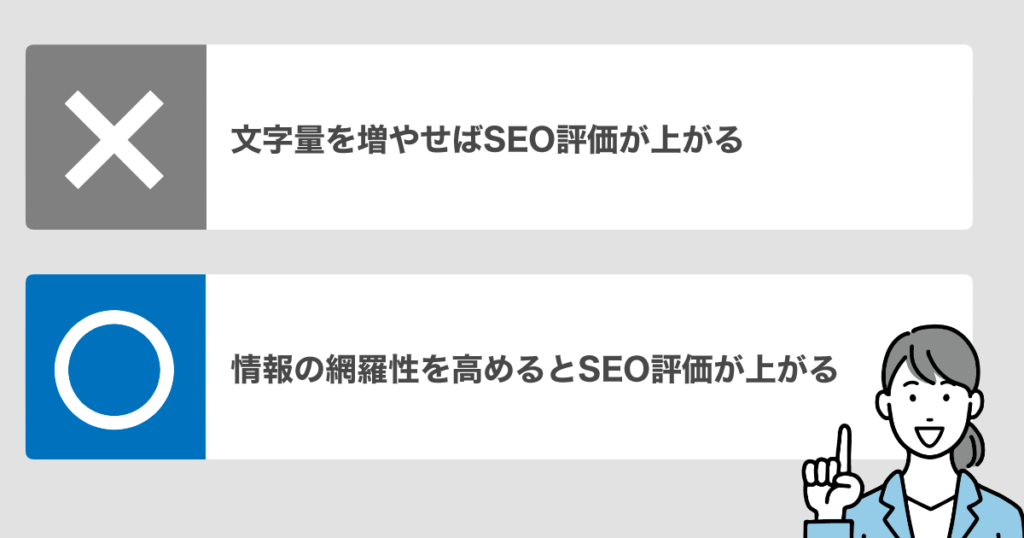

結論をいえば、コンテンツの文字量とSEO評価に直接的な関係はありません。

SEO対策においては、文字量そのものではなく、SEOに強いコンテンツにするために必要な情報量とすることが大切です。

本記事では、SEOと文字量の関係や、コンテンツ制作における文字量の目安を解説します。

コンテンツ制作の文字量にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

【結論】SEO評価と文字量は直接的に関係ない

結論として、SEO評価と文字量は直接的には関係ありません。検索エンジンは文字量を評価しているわけではなく、ユーザーに必要な情報が網羅されているかどうかを評価しているためです。

Googleのジョン・ミューラー氏は以下のように明言しています。

私たちの観点からすると、ページ上の単語数は品質要素でもランキング要素でもありません。したがって、ただやみくもにページにテキストを追加するだけでは、ページは改善されません。

引用元:search engine Journal「Google Says Word Count Not a Quality Factor」

ミュラー氏の発言にあるように、文字量は評価の要素に含まれておらず、文字量によって順位が上下することはありません。

とはいえ検索結果をみると、文字量が多い記事が上位に表示されているケースがあります。

これは、上位記事がユーザーの求める情報を網羅的に盛り込んだ結果、多くのユーザーの悩みを解決できるコンテンツとして評価されているためです。

必要な情報を伝えようとすると結果的に文字量は多くなります。文字量を意識してコンテンツを作るのではなく、あくまでも必要な情報量の担保を意識することが大切です。

「文字量を増やすとSEO評価が上がる」と誤認される理由

文字量がSEO評価に関係すると誤認されている理由は、Googleの過去のアルゴリズムでは文字量が評価要素の一つだったからです。

2016年頃までのGoogle検索では、コンテンツの内容だけではなく文字量の多さも評価される傾向にありました。その結果、長文のコンテンツが上位表示されやすくなっていたのです。

しかし、長文であったとしても、中身が薄いコンテンツではユーザーニーズを満たせません。

そこでGoogleはアルゴリズムをアップデートし、低品質な記事を検索上位に上げないようにしました。これが2011年に行われた「パンダアップデート」です。

さらに、2012年から2016年にかけてブラックハットSEO(アルゴリズムを悪用して低品質なコンテンツを上位表示させる手法)を用いたサイトの評価を下げる「ペンギンアップデート」も行われました。

現在はコンテンツの品質が重要な評価指標となっているものの、一昔前の常識から「文字量は増やせば増やすほどよい」と誤認している方がいるのも事実です。

SEOを意識した文字量の決め方

SEOに強いコンテンツを制作するには、ユーザーニーズを満たす情報を必要十分な量で盛り込む必要があります。競合記事や検索意図を精査してはじめて、必要な情報量がみえてきます。

そのため、文字量を基準にして制作をスタートさせるのはおすすめできません。

しかしメディア制作の初期段階で予算や工数を算出するために、ある程度の文字量を決めなければならないケースもあります。

事前にコンテンツの文字量を決める際は、以下を意識しましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

コンテンツの種類やジャンルで決める

コンテンツの種類やジャンルによって記事に盛り込むべき情報量は異なります。以下のようなジャンルやコンテンツは、文字量が多くなりやすいです。

- ジャンル:医療系、法律系、金融系など

- コンテンツ:おすすめランキング、ハウツーなど

医療や金融などの情報はユーザーの人生に大きく関わるものです。こうしたジャンルを「YMYL」と呼びます。

YMYLジャンルに該当するコンテンツで重要視されるのが、情報の正確性や信憑性です。正確で根拠のある情報を掲載しようとすると、文字量が多くなる傾向があります。

おすすめランキング記事やハウツー系も、文字量が多くなるコンテンツです。

おすすめランキングは比較商材が多くなりやすいことから、ハウツー系は解説の細かさが重要となることから、ユーザーニーズを満たすために必要な情報量がどうしても増える傾向にあります。

また、ジャンルを問わず共通して文字量が多くなるのが、キーワードの検索意図が多岐にわたるケースです。

たとえば「転職活動」がキーワードの場合、ユーザーニーズを満たすには転職支援サービスの比較や転職活動のハウツーなど、幅広い情報が必要になるでしょう。一方、「転職 いつする」「転職 上司への伝え方」のようなキーワードであれば、コンテンツに必要な情報は絞られるため文字量も少なくなります。

このように、文字量を決める際はコンテンツの種類やジャンルから精査を行う必要があります。

検索上位の記事の文字量を目安に決める

適切な文字量を設定するには、上位表示されている記事の文字量も目安にしましょう。

上位表示されているのは、ユーザーが求める情報量を担保できているとGoogleが評価している記事です。検索順位が1〜10位の記事の文字量を確認すれば、ユーザーニーズを満たすために必要な文字量がみえてきます。

たとえば「転職 働きながら」の場合、上位1〜10位の記事の文字量は以下の通りです。

| 順位 | 文字量 |

| 1位 | 13,359 |

| 2位 | 8,057 |

| 3位 | 7,208 |

| 4位 | 12,125 |

| 5位 | 9,875 |

| 6位 | 6,390 |

| 7位 | 7,512 |

| 8位 | 18,934 |

| 9位 | 7,323 |

| 10位 | 8,652 |

「転職 働きながら」で1〜10位に表示される記事において、最小文字量は7,208字、最多文字量は18,934字、平均文字量は9,944字です。

上位表示を狙うには最低でも7,000字程度、理想としては10,000字程度が必要と考えられます。

なお、繰り返しとなりますが、ここで紹介したのはあくまで事前に文字量の設定が求められるケースへの対応方法です。

実際のコンテンツ制作においては、競合記事や検索意図を精査して1記事1記事に必要な情報量を担保する必要があります。

コンテンツの文字量について悩むことがあれば、ぜひ弊社までご相談ください。

文字量の多さがSEOでプラスに働くケース

SEOと文字量は直接的に関係ないと説明しましたが、場合によっては文字量の多さがSEOでプラスに働くケースもあります。

プラスに働く具体的なケースは以下の通りです。

それぞれどのようなケースなのかを見てみましょう。

情報の網羅性が高い

情報の網羅性が高いために文字量が多いケースは、SEO効果が高くなります。情報の網羅性が高いコンテンツは、多くのユーザーの悩みを解決できると評価されるためです。

多くの場合、1つの検索キーワードに対して1つの情報だけではユーザーニーズを満たせません。検索キーワードから想定される複数のユーザーニーズにこたえる情報を盛り込む必要があります。

ユーザーニーズを想定する際に役立つのが、関連キーワードやサジェストキーワードです。たとえば「転職 働きながら」のサジェストキーワードを見てみましょう。

- 転職 働きながら しんどい

- 転職 働きながら 無理

- 転職 働きながら 大変

- 転職 働きながら 期間

- 転職 働きながら 面接

- 転職 働きながら 日程調整

- 転職 働きながら 辞めてから

- 看護師 転職 働きながら

- 公務員 転職 働きながら

- 第二新卒 転職 働きながら

サジェストキーワードから想定されるユーザーニーズには、以下のようなものがあります。

- 働きながら転職するのは大変なのか知りたい

- 働きながら転職する場合の、面接日程の調整方法を知りたい

- 転職は働きながらと辞めてからのどちらがよいか知りたい

このように、サジェストキーワードからユーザーが求める情報を複数想定できます。検索キーワードの周辺情報を付け足せば、情報量が豊富で文字量の多い記事になります。

SEO効果を高めるには、関連キーワードやサジェストキーワードから想定されるユーザーニーズも含めて記事制作しましょう。

専門性・信頼性が高い情報を含有している

専門性や信頼性が高い情報を含有しているために文字量が多いケースも、SEOでプラスに働きます。

先述した通り、Googleに高く評価されるのはユーザーニーズを満たす質の高いコンテンツです。Googleからの評価を高めるには、検索品質ガイドラインで明言されているE-E-A-Tを意識する必要があります。

E-E-A-Tは、以下の4つのワードの頭文字をとっています。

- Experience(経験)・・・コンテンツ制作者の実体験に基づいた情報が示されているか

- Expertise(専門性)・・・その領域における高い専門性が提供されているか

- Authoritativeness(権威性)・・・第三者が信頼できる情報源と認知しているか

- Trust(信頼性)・・・運営者やコンテンツは信用できるか

たとえば「Expertise(専門性)」の観点から、他サイトよりも専門的な情報を多くしようとすれば当然文字量も増えますが、これはGoogleから評価されやすい文字量の増やし方といえます。

専門性・信頼性の高い記事の作り方は以下の動画でも解説しています。より詳しく知りたい方はぜひご覧ください。

オリジナルの情報を含有している

Googleに評価されるには、他サイトにはないオリジナル情報を含めることが必須です。

上位表示を狙う記事を作成するために、すでに上位にあがっている記事を参考にするのはよい手段です。しかし、他サイトと同じ情報だけでは、わざわざユーザーが自社コンテンツを見る必要がありません。

そこで、自社ならではの視点やノウハウをもとに独自の情報を取り入れると、他サイトと差別化できます。オリジナルの情報が入ると文字量が多くなり、かつGoogleから評価されるコンテンツになります。

SEOに逆効果な文字量の増やし方

文字量を増やしたいからといって、以下の行動はSEOに逆効果です。

なぜ逆効果なのか解説します。

他サイトからのコピペ

他サイトからのコピペは、流用サイトだと判断されて検索順位が大きく下がる原因です。

コピペをしてもGoogleのクローラーで検出され、情報が他のサイトと同じだと見破られてしまいます。ユーザーへの有益性が低いと判断されるため、検索順位が下がるのです。

また、インターネット上に公開されている文章や画像などは著作物に該当します。許諾を得ずコピペすると著作権侵害となるため、無断でのコピペはやめましょう。

ユーザーにとって不要な情報の付加

ユーザーにとって不要な情報を付加するのも、SEOでは逆効果です。不要な情報は、ユーザーの読了を妨げるためです。

たとえばキーワードに直接関係しない豆知識を入れたところで、読者からは「知りたい情報がなかなか出てこない」「自分には関係ない話が多いから、別のサイトを見てみよう」と思われてしまうでしょう。

不要な情報を付け足して文字量をかさ増しするくらいならば、必要な情報のみに絞り文字量は少ないままにしているほうが得策です。ユーザーが求める情報の提供を第一に考え、適切な文字量で作成しましょう。

【まとめ】SEOで文字量にこだわるのは古い!

SEOの評価と文字量に直接的な関係はなく、上位表示を狙うために文字量にこだわる必要はありません。

文字量が評価要素の一つだった時代もありましたが、現在ではコンテンツの量よりも質が重要視されています。文字量にとらわれず、ユーザーにとって有益な情報を提供するコンテンツにすることを目指しましょう。

上位表示を狙うためのコンテンツ制作でお悩みの場合は、ぜひ弊社へご相談ください。確かなノウハウと経験をもとに、効果的なSEO施策をご提案します。

コメント