「オウンドメディアに動画を活用すると検索順位やアクセス数が上がる?」

「動画をオウンドメディアで活用している事例を知りたい」

YouTubeが広く知られるようになり、オウンドメディアに動画を活用する企業は増えています。

たしかに動画をうまく活用すると、オウンドメディアでの集客や売上アップが期待できます。ただし動画の導入には少なからずコストがかかるため、活用する際は費用対効果に注意しましょう。

本記事では「オウンドメディア×動画」について、以下の内容を解説します。

- オウンドメディアに動画を活用する効果

- 動画を活用している他社のオウンドメディア一覧

- オウンドメディアに動画を活用するデメリット

最後まで読めば、自社のオウンドメディアにも動画を導入すべきかどうかが判断できるでしょう。

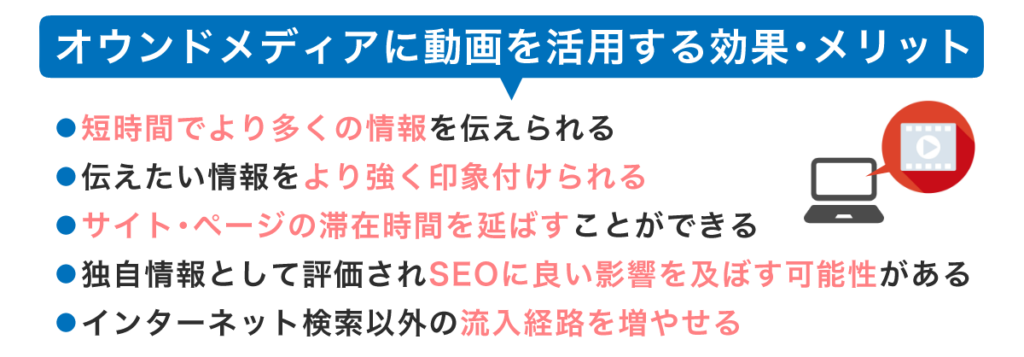

オウンドメディアに動画を活用する効果・メリット

以下は、オウンドメディアに動画を活用することにより期待できる5つの効果です。

- 短時間でより多くの情報を伝えられる

- 伝えたい情報をより強く印象付けられる

- サイト・ページの滞在時間を延ばせる

- 独自情報として評価されSEOにいい影響を及ぼす可能性がある

- Google検索以外の流入経路を増やせる

自社のオウンドメディアの運営目的と、動画活用の効果が一致しているかを確認していきましょう。

短時間でより多くの情報を伝えられる

テキストに比べ、短時間でより多くの情報を伝えられるのが動画のメリットです。動画は、動き・音声・画像・文字などで情報を多角的に伝えられます。

アメリカの調査会社「Forrester Research」によると、1分間の動画で伝えられる情報量は約180万語といわれています。対して日本速読解力協会によれば、一般的な大人が本などのテキスト情報を読む速度は、1分間で600文字程度です。

仮に1語あたりが20文字だと仮定すると、動画1分間の文字数は「180万×20=3600万」。動画は、テキストの6万倍もの情報を伝えられる計算になります。

テキストだと離脱されがちな膨大な情報量でも、動画なら短時間で内容をしっかり伝えられるでしょう。

伝えたい情報をより強く印象付けられる

動画で得た情報は、テキストで得た情報の約2倍記憶に定着するといわれています。アメリカ国立訓練研究所の理論「ラーニングピラミッド」によると、読書と動画視聴の記憶定着率は以下のとおりです。

| 記憶定着率 | |

| 読書 | 10% |

| 動画視聴 | 20% |

動画が人の記憶に残りやすい理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 情報量が豊富であるため印象に残る

- 短時間で多くの情報を伝えられるためSNSで拡散されやすい

- 動画内の人物と一緒に感情が動きやすい(※)

(※)参照:脳科学辞典「ミラーニューロン」

動画を活用すると、テキスト以上に商品やサービスの魅力がユーザーに伝わります。

サイト・ページへの滞在時間を延ばせる

ユーザーがページ内で動画を観ることで、オウンドメディアへの滞在時間を延ばせます。滞在時間が延びれば検索エンジンからの評価も上がり、検索順位の上昇にも寄与するでしょう。

ただしユーザーの滞在時間を延ばすためには、質の高い動画コンテンツを作る必要があります。以下は、質の高い動画コンテンツの主な特徴です。

- 共感が得られる

- 好奇心を刺激するキャッチコピーが入っている

- 最新情報が入っている

中身の薄い冗長な動画を挿入すると、かえってユーザーが離脱しやすくなり、メディア全体のSEO評価が下がりかねません。サイト・ページの滞在時間を延ばすには、質の高い動画の作成が不可欠です。

独自情報として評価されSEOに良い影響を及ぼす可能性がある

Google検索セントラルによると、質の高いサイトの判断基準には以下が挙げられます。

- 独自の情報やコンテンツ

- 独自のレポート

- 独自の調査

- 独自の分析内容

質の高いメディアだとGoogleから判断されるためには、競合にはない自社ならではの内容が欠かせません。その点、動画コンテンツは独自情報だと判断され得るため、適切に活用すればSEOに良い効果を及ぼす可能性が十分にあります。

Google検索以外の流入経路を増やせる

テキストコンテンツのみ公開しているオウンドメディアは、基本的に検索エンジンでしか見つけてもらえません。その点、動画はYouTube上での検索や関連動画からも流入が見込めます。

流入経路が増えた場合、以下のようなメリットを享受できる可能性が高まります。

- ユーザーへの露出が増えるため認知の増加が期待できる

- Googleのアルゴリズム変動による悪影響を軽減できる

とくにユーザーに認知してもらいやすくなる点は大きなメリットです。ブランディングやサイトへの問い合わせ増加につながり、集客や売上の向上が期待できます。

オウンドメディアに動画を活用している事例

2024年現在、すでに多くの企業がオウンドメディアへの動画活用をはじめています。ここでは主な事例をご紹介しますので、運用方法等を参考にしつつ、ぜひ自社のオウンドメディア強化に活かしてみてください。

コナミメソッドまとめ(コナミスポーツ株式会社)

「コナミメソッドまとめ」は、スポーツクラブやスイミングスクールを運営して50年以上の老舗「コナミスポーツ株式会社」のオウンドメディアです。腰痛対策やお腹やせ、鉄棒の周り方など、運動に関するさまざまなノウハウを発信しています。

ストレッチやスポーツのやり方などを、テキストで伝えるのはなかなか難しいでしょう。「コナミメソッドまとめ」は実際の動きを撮った動画を挿入することで、内容がわかりやすいオウンドメディアに仕上げています。

| オウンドメディア | コナミメソッドまとめ |

|---|---|

| YouTubeチャンネル名 | Konami Sports Club |

| YouTube登録者数 | 3万7,900名(2024年4月時点) |

| YouTube開設日 | 2012年4月27日 |

トヨタイムズ(トヨタ自動車株式会社)

日本最大手自動車メーカーであるトヨタ自動車が運営するオウンドメディア「トヨタイムズ」では、主に以下の2つのコーナーにおいてYouTube動画を活用しています。

| 内容 | |

| トヨタイムズニュース | ・トヨタの時事ネタをまとめている

・毎週月曜日に発信 |

| トヨタイムズスポーツ | ・スポーツ関連の情報をまとめている

・毎週金曜日に発信 |

車が走行する様子を魅力的に伝えるために、動画をうまく活用した事例と言えるでしょう。

また同社のYouTubeは2018年開設と比較的後発ですが、2024年4月時点ですでに登録者数は約40万人。競合他社と比べても成長の著しいメディアです。

| オウンドメディア | トヨタイムズ |

|---|---|

| YouTubeチャンネル名 | トヨタイムズ |

| YouTube登録者数 | 39万名(2024年4月時点) |

| YouTube開設日 | 2018年12月25日 |

クラシル(dely株式会社)

「クラシル」は、ライフスタイル関連事業を営むdely株式会社のオウンドメディアです。2016年にアプリ版をリリースし、2023年4月には4000万ダウンロードを突破するほど人気を博しています。

具体的には、テキストには不向きな「料理」のジャンルに、1分程度のショート動画を活用しました。短時間で料理の手順を視覚的に伝えることで、ユーザーから高い評価を得ています。

YouTubeチャンネルにはメディアより詳細なレシピ動画を投稿するなどして、住み分けを図っています。

| オウンドメディア | クラシル |

|---|---|

| YouTubeチャンネル名 | Kurashiru [クラシル] |

| YouTube登録者数 | 141万名(2024年4月時点) |

| YouTube開設日 | 2015年3月26日 |

となりのカインズさん(株式会社カインズ)

「となりのカインズさん」は、ホームセンター業界トップクラスのシェアを誇るカインズの運営会社が手掛けています。テキスト主体のサイトですが、以下のようなコンテンツにおいてはYouTube動画も効果的に埋め込まれています。

- DIYの方法

- おすすめのアイテム事の紹介

テキストで伝えきれない細かい情報を提供するために動画を活かしている事例です。さらにカインズ関連のインスタグラマーのストーリーを掲載するなど、ユーザーを飽きさせない工夫を盛り込んでいる点も特徴です。

| オウンドメディア | となりのカインズさん |

|---|---|

| YouTubeチャンネル名 | カインズ公式チャンネル |

| YouTube登録者数 | 11万名(2024年4月時点) |

| YouTube開設日 | 2013年2月21日 |

LIFEWEAR MAGAZINE(ユニクロ)

「LIFEWEAR MAGAZINE」は、ファストファッションの代名詞ともいえる「ユニクロ」のオウンドメディアです。ユニクロの衣服を着用したモデルの動画を各所にちりばめ、商品の素材感や着用時の見た目等を視覚的に伝えています。

記事は、ユニクロを利用する人物のライフスタイルに焦点を当てた内容が中心です。テキスト・画像・動画をバランスよく配置し、見ていて飽きない構成に仕上がっています。

公式YouTubeチャンネルではWeb限定ムービーを公開するなど、オウンドメディアとは違った楽しみを提供しています。

| オウンドメディア | LifeWear |

|---|---|

| YouTubeチャンネル名 | UNIQLO ユニクロ |

| YouTube登録者数 | 10.2万名(2024年4月時点) |

| YouTube開設日 | 2006年3月18日 |

オウンドメディアに動画を活用する際の注意点・デメリット

オウンドメディアへの動画活用を成功させるためには、メリットだけでなくデメリットも十分理解しておくことが重要です。あらかじめ気を付けたい注意点やデメリットについて紹介します。

オウンドメディア運営にかかるリソース・コストが増加する

動画の編集には予想以上の時間がかかるため、オウンドメディア運営のリソースとコストが増加します。日本のトップYouTuber「ヒカキン」氏も、7分の動画作成に6時間かけると言っているほどです(※)。

(※)参照:NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」

動画編集にリソースやコストを割き過ぎて、本来の目的を見失っては本末転倒です。動画は、あくまで売上UPや知名度向上などの目的を達成するための1つの手段であることを念頭に置き、無理のない範囲で取り組むようにしましょう。

動画は必ずしも最後まで視聴してもらえるとは限らない

オウンドメディアに動画を挿入したからと言って、最後まで視聴されるとは限らない点にも十分注意したいところです。ユーザーは動画が役に立たないと判断した場合、再生をやめてしまいます。

最後まで観てもらうためにも、以下の点に注意しましょう。

- 誰に向けての動画かを明確にする

- 内容を充実させる

- ユーザーが飽きない長さに調整する

とくに時間の調整は重要です。米マーケティング企業Wistia社の調査によれば、動画時間が長ければ長いほど、最後まで観ているユーザーの割合はどんどん低下することが分かっています。

| 最後まで動画を視聴するユーザーの割合 | |

| ~1分の動画 | 70%前後 |

| 5分程度の動画 | 60%前後 |

| 30分以上の動画 | 30%前後 |

ただ挿入するだけでは動画の効果は得られません。挿入する動画の内容や時間などを戦略的に考える必要があります。

リテラシーがないと著作権侵害につながりやすい

オウンドメディアに動画を挿入する際は、著作権にも注意してください。

著作権の定義は以下の通り。

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

引用:著作権法「第一条」

もし著作権を侵害してしまった場合、罰金や懲役などの罰則が科せられる可能性があります。以下は違法行為の一例です。

- 他人の創作物を無断でWebにアップする

- 他社と同じような動画を勝手に作成・公開する

- 他社が制作した動画に修正を加えて自社メディアで使用する

参照:文部科学省「著作権法における罰則規定の概要」

リテラシーがないと、意図せず著作権を侵害してしまう恐れもあります。特に動画中に挿入するBGMや画像に関しては、権利の所在を確認しておくことが大切です。

著作権を侵害すると企業の信頼を大きく損なうため、動画を活用する前に最低限の法知識は身につけておきましょう。

YouTubeをオウンドメディアとして利用することはできる?

YouTubeをオウンドメディアとして活用することは、十分可能です。その理由に、利用者数の多さとサポート機能の充実度合いが挙げられます。

Google日本法人によれば、国内で18歳以上のYouTube月間視聴者数は7,120万人(2023年5月時点)を超えている(※)とのこと。多くのユーザーの目に留まりやすいYouTubeは、オウンドメディア活用において非常に有効なプラットフォームといえます。

(※)参照:日本経済新聞「YouTube、国内の月間視聴者7120万人」

またYouTubeはただ動画をアップロードするだけでなく、概要欄や情報カードから別途用意した問い合わせページへと視聴者を遷移させることも可能です。

加えて管理ツール「YouTube Studio」を活用すれば、視聴者数や視聴時間などマーケティングに必要な細かいデータも分析できます。

視聴者が多いYouTubeをオウンドメディアとしてうまく活用すると、より多くの集客が見込めます。

【まとめ】オウンドメディア×動画のメリットは大きい!

オウンドメディアに動画を活用すると、ユーザーの滞在時間が伸びる、訪問数が増加するなどのメリットが期待できます。

一方で、動画コンテンツの作成には多大な労力を要します。行き当たりばったりで走り出すと徒労に終わりかねません。自社のリソースとコストを把握したうえで、事前によく戦略を練ることが大切です。

オウンドメディアのパフォーマンス改善で困りごとがある場合には、ぜひ弊社までご連絡ください。与件を正確に把握したうえで、最適な手法をご提案いたします。

コメント