「コンテンツ制作を行いたいが、なにから手をつければいいかわからない」

「良いコンテンツを制作するためには、どのような流れで進めればいいのかわからない」

このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

Webを通じて効率的に集客をするためには、正しい手順でコンテンツを制作することが大切です。

この記事でわかること

- コンテンツ制作の流れ

- コンテンツ制作で重要なポイント

- コンテンツ制作の方法

本記事では、より良いコンテンツ制作を目指したい方へ、具体的なコンテンツ制作の流れや方法について解説していきます。

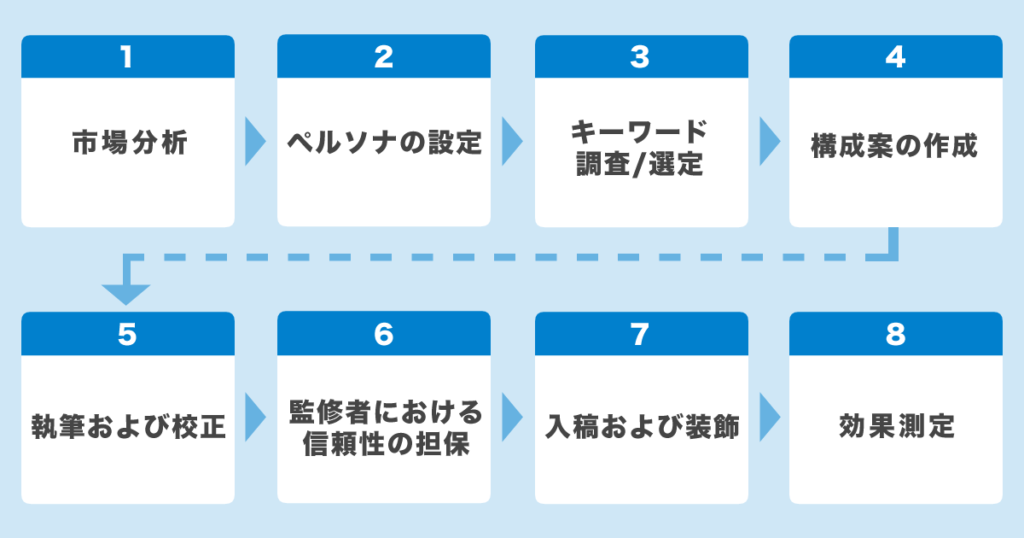

コンテンツ制作の流れ

コンテンツ制作は、下記のような流れで行います。

コンテンツ制作は、制作前の事前準備が重要です。

事前準備を行わずにコンテンツ制作をはじめると、ユーザーニーズを満たせないなど、良質なコンテンツにはならないからです。

全体の流れを把握することで、より良いコンテンツが作成でき、サイトへの集客や商品・サービスへの成約など成果につながります。

1.市場分析

まず取り組むのは市場分析です。市場分析を行うことで、分析した結果を基に、コンテンツ制作の方向性を示すことができます。

市場分析の具体的な手法として「3C分析」が挙げられます。

「3C分析」とは、「Customer(市場・環境)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」で構成される分析手法のことです。3C分析を活用することで、その市場の顧客ニーズ・競合との比較・自社の強みなどを分析できます。

たとえば、無印良品の3C分析は下記のようになります。

| 構成 | 分析結果 |

| Customer(市場・環境) | 小売業界に分類され、食料品・インテリア・衣料品など幅広い商品を扱っている。細分化すると、食品業界、インテリア業界、アパレル業界に該当する。 |

| Competitor(競合) |

|

| Company(自社) |

|

3C分析によって、市場・競合・自社について客観的に把握することで、コンテンツ制作の方向性が見えてきます。

2.ペルソナの設定

市場分析が完了したら、ペルソナの設定を行います。

ペルソナとは具体的なユーザー像のことです。コンテンツを届けたいユーザー像を明確にすることで、制作するべきコンテンツも具体化できます。

例)若手向け転職サイトのペルソナ

| 名前 | 鈴木健斗 |

| 年齢 | 26歳 |

| 性別 | 男 |

| 居住地 | 東京 |

| 職業 | IT営業 |

| 役職 | 平社員 |

| 年収 | 400万 |

| 家族構成 | 独身 |

| 趣味 | ゴルフ・映画 |

| 価値観 | 流されやすく、自己主張はあまり強くない |

| 情報収集の方法 | スマホ・PC・SNS |

この後で行うキーワード選定や構成案作成も、設定したペルソナが求める情報かどうかを常に意識します。

ペルソナの設定によって、誰にどんなコンテンツを届けたいか、そのためにどのようなコンテンツを作成すればよいかを明確にできます。

3.キーワード調査/選定

次はキーワード調査および選定を行います。一つのコンテンツに対して、メインで狙うキーワードを一つ選定しましょう

ユーザーが検索しないキーワードでコンテンツを制作してもユーザーはコンテンツまで辿り着きません。そのため、ユーザーの「ニーズ」を満たすキーワードの調査と選定が必要になります。

キーワード調査は下記のような流れで行います。

- ユーザーの検索意図(ニーズ)を把握する

- 検索意図に合ったキーワードの検索ボリュームを調査する

- 狙いたいキーワードで上位表示されている記事を分析し、上位表示の難易度を把握する

今後制作する記事のキーワードもリスト化しておけば、制作のスケジュールが立てやすくなるでしょう。

キーワード選定については以下の動画でも解説していますので、参考にしてみてください。

4.構成案の作成

狙うキーワードが決まったら、構成案を作成します。

構成案では、記事の骨格となる見出しを作成していきます。見出しは「階層化」を意識し、「大見出し(H2)」、「中見出し(H3)」、「小見出し(H4)」で構築します。

たとえばあるサービスのメリット・デメリットを紹介するのであれば、以下のように階層化します。

大見出し(h2):○○○のメリット

中見出し(h3):○○○のメリット1つ目

中見出し(h3):○○○のメリット2つ目

大見出し(h2):○○○のデメリット

中見出し(h3):○○○のデメリット1つ目

中見出し(h3):○○○のデメリット2つ目

構成案の作成は、ゴールから逆算して考えることが大切です。

たとえば、ユーザーに自社サービスの興味を持ってもらうことがゴールなのであれば、「資料請求をしてもらう」ことがゴールになります。自社サービスへの登録がゴールなのであれば、「ユーザーに登録してもらう」ことがゴールです。

当然、ゴール達成のために資料請求やサービス登録を促す見出しが必要となりますが、「どうすれば、ユーザーは行動を起こしてくれるのか」を意識し、必要な見出しを検討しましょう。

さらに、上位表示されている記事と比較して良質なコンテンツにできそうか、内容に不足はないかなどをリサーチしながら進めていくことも大切です。

5.執筆および校正

構成案に沿って、執筆作業を行います。執筆の精度を担保するためにも、その分野に詳しい人が執筆を担当するのが望ましいです。

執筆後には、読みやすい文章になっているか、独自性はあるかなどを確認しながら校正していきます。

近年はさまざまな校正ツールが提供されていますが、ツールだけでは完璧な校正はできないため、執筆したライターとは別の担当者が完成した文章のチェックを行うのがおすすめです。

6.監修者における信頼性の担保

専門性が求められる記事の場合、監修者を設けるのもおすすめです。

監修者が入ることにより、読者に伝える情報に誤りがない状態にできます。また、読者に対して「専門家が監修しているから、この記事は信頼性が高い」とアピールできます。

監修者には、その業界に詳しい人をアサインしましょう。医療分野の記事なら医師、法律分野の記事なら弁護士などです。

コンテンツ制作における監修者の重要性は以下の動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。

7.入稿および装飾

記事の原稿が完成したら、CMS(記事を掲載するサイトの管理システム)への入稿を行い、記事を整えます。

記事を整える際には、ユーザーがパッとみて読みやすそうと感じる視認性が大切です。

たとえば、以下のような装飾を実施します。

- 重要な文章には太字や色文字を適用する

- セリフには吹き出しパーツを適用する

- 横に長い表にはスクロール機能を設ける

- クリックさせたいリンクをボタン化する

上記のような装飾を行い最終確認を行なったら、記事を公開します。

8.効果測定

公開した記事がきちんとユーザーに届いているか、成果につながっているかを確認するために、定期的な効果測定を行います。

効果測定では、制作したコンテンツのアクセス数などが目標の数値を達成できているか、他に設定した目標があればその数値に届いているかなどを確認していきます。

想定や目標通りの結果になっていない場合には、コンテンツにトピックを追加する、より内容の差別化を図る、キーワードから見直すなど、結果に応じた改善を施すことが大切です。

効果測定では、Googleアナリティクスやサーチコンソールなどの分析ツールの活用がおすすめです。

| ツール | 効果 |

| Googleアナリティクス | サイトにどのような人が訪れているか、サイト内でどのページが見られているかなどのデータを分析できる。 |

| サーチコンソール | ユーザーがキーワードで検索したときに、どのような結果が表示されたかなど、サイトへアクセスする前のデータを取得できる。 |

コンテンツ制作で重要なポイント

コンテンツ制作では、下記の4つのポイントを押さえることが大切です。

- コンテンツのゴールや目的を常に意識する

- ユーザーが知りたい情報を優先的に記載する

- 独自性を取り入れる

- 制作後は適宜リライトを実施する

それぞれのポイントについて解説していきます。

コンテンツのゴールや目的を常に意識する

コンテンツのゴールはどこにあるのか、ユーザーにどのような行動をしてもらいたいかなどを常に意識することが大切です。

コンテンツのゴールや目的を設定するのは初期の段階ですが、制作の過程でも常に意識しておかないと、設定したゴールや目的に沿わないコンテンツになる可能性があります。

複数人で連携を取りながらコンテンツを作成する際には、全員がゴールや目的を共有しておくことも大切です。より良いコンテンツを制作するためには、スムーズな連携ができる環境も欠かせません。

ユーザーが知りたい情報を優先的に記載する

良質なコンテンツはユーザーの知りたい情報を網羅しています。

読んだユーザーが満足して、はじめて価値あるコンテンツになります。そのため、設定したペルソナの悩みを解決できる情報が優先的に記載されていることが大切です。また、検索エンジンもユーザーが知りたい情報が記載されたコンテンツを高く評価する傾向にあります。

サジェストキーワードや関連キーワードの分析に加えて、SNSやアンケートなどを使ったニーズ調査も有効なので、積極的に取り入れてみてください。

独自性を取り入れる

独自性を取り入れて、競合との差別化を図ることも大切です。競合の真似をするだけでは、検索エンジンからは評価されないからです。

たとえば、下記のような方法で競合との差別化を図ってみましょう。

- 自社独自のノウハウを紹介する

- 独自調査の結果を掲載する

独自性を取り入れることで、競合のコンテンツにはない価値が生まれます。

制作後は適宜リライトを実施する

コンテンツの制作後に、思うような結果やパフォーマンスが出なかった場合にはリライトを検討しましょう。

公開直後はパフォーマンスが良くても、長く更新されていないコンテンツは検索エンジンからの評価が落ちる可能性があります。検索エンジンからの評価を落とさないためにも、定期的なリライトや内容の見直しは欠かせません。

コンテンツを制作してから期間が空くと、制作当初とは検索結果や関連キーワードの表示傾向が変わります。そのため、リライトのタイミングで最新のトピックを取り入れるのが理想です。

日々トレンドに目を向けておくことで、リライトする際のアイデアが生まれやすいため、ニュースなどを確認するクセを付けると良いでしょう。

コンテンツ制作の方法

コンテンツ制作の方法には以下の2つが挙げられます。

それぞれの制作方法について解説していきます。

| メリット | デメリット | |

| 自社でコンテンツを制作 |

|

|

| 外部にコンテンツ制作を委託 |

|

|

自社でコンテンツを制作

自社内でコンテンツ制作チームを結成し、制作チームが自らコンテンツについて考え、運用していく方法です。

コンテンツ制作のチームの中で、ディレクターや編集担当者を決めて運用していきます。

【自社でコンテンツを制作するメリット】

- コストを抑えたコンテンツ制作が可能

- コンテンツ制作に長けた人材の育成が可能

- 自社の資産としてコンテンツ制作が可能

自社で制作するメリットは、制作会社に依頼をしないため、コストを抑えながら自社の資産を作れる点です。また、自社でコンテンツ制作に長けた人材を育てることができるため、社内にノウハウが残ることも大きなメリットです。

【自社でコンテンツを制作するデメリット】

- 業務負担が大きい

- 新しい視点が入りづらい

- コンテンツ制作に対するスキルが必要になる

コンテンツ制作には時間がかかるので、担当者の業務負担は大きくなってしまいます。

また、制作に対するスキルが求められるため、コンテンツ制作の経験がある社員がいない場合は、一から学ぶ必要があります。

外部にコンテンツ制作を委託

自社でコンテンツ制作を行わない場合には、外部にコンテンツ制作を委託する方法があります。

具体的にはWeb制作会社やマーケティング会社などの外部に委託してコンテンツを制作していきます。

【外部にコンテンツ制作を委託するメリット】

- 自社では気づけなかった視点でコンテンツ制作ができる

- 制作のプロフェッショナルのため、一定の成果が期待できる

- 人材を自社で賄う必要がない

外部にコンテンツ制作を委託するメリットは、自社には備わっていないノウハウなどを用いながらコンテンツ制作を行えることです。初めてコンテンツ制作を行う場合は外部に依頼することで、着実な成果を期待できます。

またコンテンツ制作を自社運用で行う際には、一定数の人材が必要ですが、外部に依頼することで、こうした人材を賄う必要がなく、自社のリソースの有効活用につながります。

【外部にコンテンツ制作を委託するデメリット】

- コストがかかる

- 得意分野ではない業者に依頼してしまうと、質の悪いコンテンツになってしまう

デメリットは、どうしてもコストがかかってしまうことです。費用対効果を考慮して外注するかどうかを決めましょう。

依頼を検討する業者の実績などを確認し、選定を進めることも大切です。自社で制作したい分野が得意ではない業者に依頼してしまうと、質の悪いコンテンツになるリスクがあるため注意が必要です。

フラップネクストでは豊富な支援実績と独自ノウハウをもとに、あらゆる分野のコンテンツを高品質で提供しています。今回解説した市場分析〜記事制作〜効果測定までを一貫して請け負うことも可能ですので、ぜひご相談ください。

まとめ

▼本記事のサマリ

- コンテンツ制作の流れ

- コンテンツ制作で重要なポイント

- コンテンツ制作の方法

コンテンツの制作にあたって、一連の流れやポイントを把握することは成果を出すために重要です。

市場分析やペルソナ設定などを確実に行うことが、後々のパフォーマンスに影響してきます。成果につなげるために、コンテンツ制作前の準備段階から妥協無く行うことが重要です。

コンテンツ制作で迷うことがあれば、フラップネクストまでお問い合わせください。ビジネスモデルや目標をヒアリングし、適切な戦略を無料でご提示いたします。

コメント